サマリー

これから貯蓄や投資を始めようと思うときに、周りの人がどのような商品を選んでいるのか気になる人は多いかもしれません。実はフランス人も周囲の資産事情が気になる人が多いためか、資産形成に関するアンケート調査などがよく行われます。

将来に向けた資産形成が必要なのは、日本もフランスも同じです。

この記事では、フランスの資産形成に関する調査結果を基に、フランス人の資産形成の傾向を紹介します。フランス人のお金に関する考え方や金融商品の好みなど、一つの参考にすると良いでしょう。

「将来のための貯蓄」よりも「今を楽しむ消費」が好み?

ここでは、Le Cercle des Épargnants(ル・サークル・デゼパーニャン)という協会団体が毎年実施している、「Les Français, l’Épargne et la Retraite(和訳:フランス人、貯蓄と年金)/2025年調査」を紹介します。なお、アンケート調査の対象は18歳以上のフランス人1,000人で、うち243人は既にリタイア(年金受給)しています。

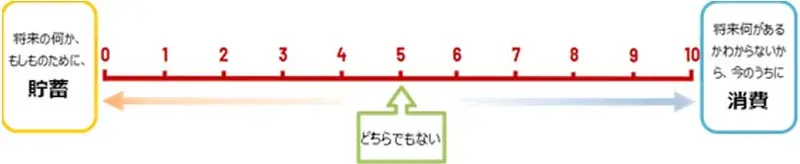

特に注目したいのが、お金周りの行動意識に関する結果です。質問では、「将来何があるか分からないから、どのような行動を取るか」という点が問われています。回答方式は0~10までの10段階で、0が「貯蓄」、5が「どちらでもない」、10が「消費」として、自分の考えに近い数値を選ぶものです。

回答結果の平均値は5.2で、わずかながら「今を楽しむ消費」に傾いています。

具体的には、以下の通りです。

- 0~4までの貯蓄派:38%

- 5の「どちらでもない」:16%

- 6~10までの消費派:46%

なお、消費を好むとする回答者のうち、52%の人は少なくとも一つの年金貯蓄を保有していることから、既にある程度の貯蓄ができている(または貯蓄を進めている)ことで、「消費」に意識が傾くと考えられます。

なお、前回調査(2024年)の平均値は5.4でした。つまり消費派は少し減り、将来のために貯蓄しようとする人が増えたと考えられます。

資産形成目的は「将来への備え」がダントツ1位

フランス人の資産形成の目的として、最も多かった回答トップ5をご紹介します。

| 順位 | 資産形成目的 | 回答割合(複数回答) |

| 1位 | 将来への備え | 59% |

| 2位 | 老後資金準備 | 28% |

| 3位 | 要支援等のリスクへの備え | 21% |

| 4位 | 子や孫への援助のため | 19% |

| 5位 | 高額消費(車、家具など)のため | 15% |

いくつかの目的がある中で、最も多かったのが「将来への備え」という回答です。「将来への備え」は、過去の調査結果を見ても飛び抜けていますが、近年回答者の割合が増えている傾向です。

もちろん、「将来の備え」といっても老後資金や不測の事態への備えなど、幅広い意味を持ちます。先々の不確実性が高まる中、2位以下で見られるような特定の目的に限定せず、ライフプラン上で必要となるさまざまな出費へ備えておくことを重視する人が増えているのかもしれません。

フランス人が選ぶ金融商品・制度ランキング

最後に、フランス人が資産形成するために保有している金融商品(※)をご紹介します。実際の調査結果では具体的な金融商品名や制度名でランキングされていますが、ここでは商品や制度の概要で順位を記述します。

※複数回答

1位:非課税貯蓄商品(Livret A など)

Livret A(リブレ・ア)、LDD(エル・デ・デ)、Livret d'épargne populaire(リブレ・デパーニュ・ポピュレール)などの非課税貯蓄商品です。フランス人が好む商品で、84%もの人が保有しています。いずれも預入れ上限額が決められていますが、預金利子が非課税になります。

日本では「マル優」といい、障害者手帳の交付を受けているなど、一定の条件を満たした人だけ利用できる非課税貯蓄制度があります。フランスでは、基本的に誰でも利用することが可能です。ただし、Livret d'épargne populaireは所得が一定以下の人のみ利用可となっています。

2位:税優遇資産運用口座(Assurances-vie)

Assurances-vie(アシュランス・ヴィ)は直訳すると「生命保険」となりますが、どちらかと言えば変額保険に近い金融商品です。Assurances-vieという口座を開き、投資信託を1つ、あるいは複数組み入れます。「Fonds en euros」(ユーロ・ファンド)と呼ばれる元本保証型の商品も選択肢です。

運用期間中は課税がなく、引出しの時点で契約開始から8年経過していれば、一定の上限額まで運用益に対する所得税は実質非課税となり、17.2%の社会保障税のみ、かかります。名義人が死亡した場合の相続税の優遇措置もあります。

3位:住宅貯蓄(PELやCEL)

PEL(Plan d'épargne logemen=プラン・デパーニュ・ロジュモン)および、CEL(Compte d'épargne logement=コント・デパーニュ・ロジュモン)は、住宅購入資金づくりを目的とする貯蓄商品です。これらの制度利用者は住宅ローンの借入れに対する優遇を受けられます。

4位:従業員貯蓄制度(Epargne salariale )

Epargne salariale(エパーニュ・サラリアル)は、福利厚生の一環として企業が実施している制度です。制度の実施有無は勤務先によって異なります。一般的には、企業が業績目標を達成した場合に、その成果の一部を従業員の貢献度に応じて付与する金銭を、企業指定の口座に入金する仕組みです。入金せず、すぐに受け取ることもできます。

5位:年金貯蓄制度(PER)

PER(Plan épargne retraite=プラン・デパーニュウ・レトレット)は、2019年10月にフランスで導入された私的年金制度です。個人型と企業型があり、個人型は日本のiDeCo(個人型確定拠出年金)に近いイメージです。

6位:非課税投資口座(PEA)

PEA(Plan d'épargne en Actions=プラン・デパーニュ・オン・アクション)はPEAという口座を開設し、株式や投資信託などに投資すると、運用益が非課税になる制度です。日本のNISAに近いイメージです。

7位:証券口座(compte titre)

Un compte titre(コント・ティットル)は、いわゆる課税証券口座です。この口座を開設することで、株式や債券に投資できます。

8位:銀行の貯蓄商品(Livrets bancaires fiscalisés)

Livrets bancairesは銀行の貯金商品、fiscalisésは課税されるという意味で、いわゆる銀行の貯蓄商品です。日本の普通預金や定期預金と同様に、利息が課税されます。

安全志向ながらも、本音は「リターン」も欲しい

上記のランキングを踏まえると、フランス人の資産形成に対する意識には以下のような特徴があると言えます。

- 安全性の高い金融商品を好む傾向がある

- 投資信託を活用した資産形成制度の人気が高く、リターンを期待する意識もみられる

- 全体的に税制優遇のある金融商品を好む傾向がある

実は、ランキング1位のLivret Aは、低リスク・高リターン・非課税の3点を満たす金融商品です。しかし、近年、年率3%で推移していた預金利率は、2025年2月1日から年率2.4%に下がりました。今後は、PEAなど税制優遇を活かした投資にトライする人が増えることも考えられます。

日本でも預金金利が上がり始めましたが、まだ1%に満たない状況です。一方で、NISAやiDeCoなど非課税で投資ができる制度が提供されており、フランスと同様、利用者が増加傾向にあります。まだNISAやiDeCoを利用していない人は、まずは口座の開設から始めてみてはいかがでしょうか。

※本文は、著者の調査・経験に基づき一般的な内容を掲載したものです。また、各種制度、政策および投資環境については執筆時点のものであり、将来変更となる可能性がございます。資産運用においてはお客様ご自身の収入や貯蓄、生活スタイル等に基づいてご判断ください。